WORK

PROJECT

STORY

01

エディオンピースウイング広島|電気・空調設備工事プロジェクト

新幹線の広島駅から車でわずか10分。2024年2月にオープンした「エディオンピースウイング広島」は、敷地面積約49,900㎡、約28,500人の観客を収容できるサッカースタジアムだ。芝生エリアや商業施設が隣接した日本初の都心交流型スタジアムパークは、広島の新しいランドマークとして人々の憩いの場になっている。

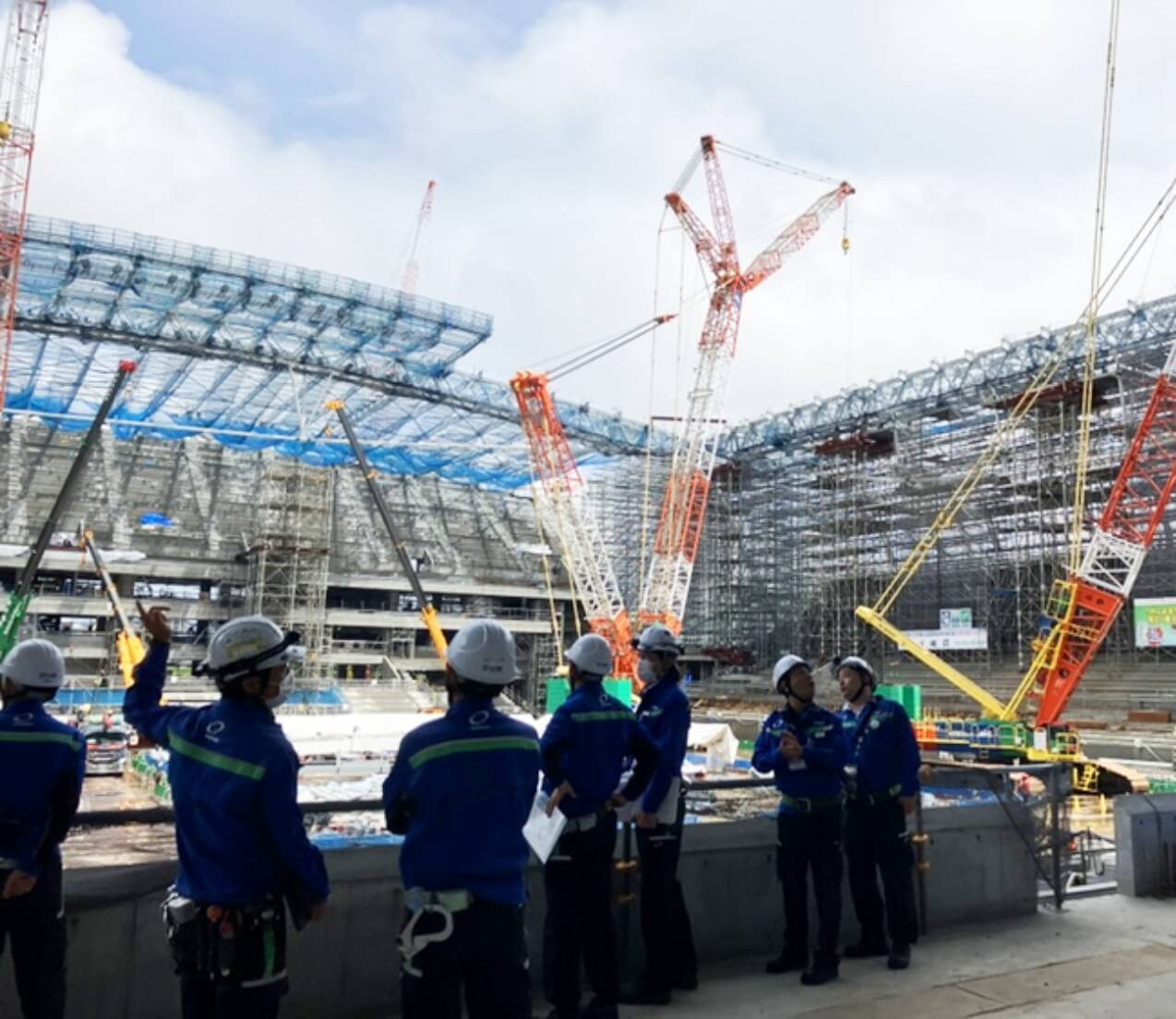

2022年にスタートしたこのスタジアム建設において、電気・空調設備工事を担当したのが中電工だ。豊富な実績を持つ中電工だが、これほどの規模のスタジアム工事は初めてだった。プロジェクトを任された各部門のリーダーは、30代、40代の若手メンバーたち。華やかなビッグプロジェクトの裏にある挑戦の軌跡を追った。

PROJECT MEMBER

※社員の所属は取材当時のものになります。

広島統括支社 屋内電気工事部

広島統括支社 空調管工事部

-

F.Y

屋内電気工事第二課

電気工事部門を率いるリーダー。現場代理人として、施主である建設業者や社内の設計、管理部門との調整に奔走。

-

H.Y

空調管工事第二課

プロジェクトのナンバー2として、関係各所と空調設備に関する打ち合わせ、図面調整や現場対応を行った。

-

K.M

屋内電気工事第三課

2022年入社。プロジェクト参加時は1年目の新入社員だった。参加メンバー唯一の女性。

-

M.T

空調管工事第二課

環境土木工学科卒。入社後に初めて配属されたこのプロジェクトで、現場担当者として奮闘。

Chapter 01

試合開始前の「エディオンピースウイング広島」の2階入り口前には、Jリーグのサンフレッチェ広島のユニフォームを着た親子が数十名集まっていて、地元のテレビ局がその様子を撮影していた。中電工が主催するスタジアム見学&試合観戦ツアーがこれから行われるからだ。

ピッチベンチやVIPラウンジなどスタジアムの裏側を見学すると同時に、普段は入れない発電機室や空調設備があるエリアを回り、この巨大な建造物がどのような仕組みで成り立っているのかを中電工スタッフが直接説明した。施工の裏話に、子どもたちも真剣な表情で聞き入っていた。

「850kW出力可能な大型ガス発電設備や、地上50mの屋根に取り付けた太陽光パネル、コンコースに設置された広島の川をイメージした湾曲する照明など、普段意識することのない建物の裏側に少しでも興味を持ってもらえたらうれしいなと思いました。何より、笑顔でスタジアムを楽しむ子どもたちの姿に、この建物の建設に携われて良かったと感じました」

ツアーに参加した4人のプロジェクトメンバーは、にぎわうスタジアムの光景に、改めてものづくりへの思いを強くした。完成までの道のりは決して平坦ではなかったが、乗り越えたからこそ、今この喜ばしい瞬間を目にすることができるのだ。

Chapter 02

電気工事部門のリーダーであるFが最初にプロジェクトに声をかけられたのは、2022年5月。設計図も施工図も初期段階のものはでき上がっていた。

「新スタジアムは広島市で一番の注目物件でした。一生に一度経験できるかどうかの物件に携われる喜びと、感謝の気持ちがありました。しかし私自身、スタジアムは経験したことがない種類の建物で、施工管理に対して不安も多くありました」と、当時を振り返る。

同じ頃、空調管工事部門のHもプロジェクトへの参加が決まる。

「スタジアムの空調工事は、設備自体はそれほど難しいものではないんです。しかし、スタジアムという建物の構造が、工事を特殊で複雑なものにしていました。例えば天井の高さにしても、一般的なビルであれば4mほどですが、スタジアムの天井は10mの高さがあるエリアもあります。狭い場所や広い場所、勾配のある場所など、配管の位置や強度を一つひとつクリアにしていく必要がありました」

案件規模の大きさ、公共性の高さから、機器仕様書、施工要領、施工図など、容易でない書類の作成が予想された。スムーズな進行を実現するため、Hはあらかじめ予測を立て、それらをなるべく早期に進めていくことを意識した。迫りくる工程に乗り遅れないよう、関係者と打ち合わせを進めるとともに、タイムリーな情報共有を心掛けて最適解を探っていった。

Chapter 03

本スタジアムの特徴の一つに、再生可能エネルギーの活用がある。スタジアム屋根の一部に、480枚もの太陽光パネルを設置したのだ。これによる太陽光発電で、施設全体の使用電力量の約12%が補えている。そのほかにも、LED照明器具や高効率の空調機器の採用で、使用エネルギーの削減を図っている。

かかわる人数も膨大になるこのプロジェクトで、Fはプロジェクトメンバーや協力会社への情報共有において、新たな試みにチャレンジした。

「オンライン事務管理ツール『LINE WORKS』で情報共有を行いました。変更事項は即座に共有し、打ち合わせ内容もiPadですべて記録に残します。写真を駆使して指示を出すこともできますし、タイムリーで詳細な情報共有のおかげで、伝え漏れや間違いを随分減らせたと思います」

実際、指示を受け現場を回していたのが、入社1年目でプロジェクトに抜擢されたKとMである。Fの下、電気工事関連の施工管理を行っていたKは、初めての現場やそこでのコミュニケーションに不安もあったという。

「現場代理人補助として、日々のKY(危険予知)活動表・作業計画書の作成や、図面通りに施工が行われているかの確認、記録写真の撮影などを行っていました。現場のルールや専門知識を覚えるのに苦労しましたが、わからないことはため込まず、周りの人に積極的に発信することで解決しました。現場では社内外問わず、先輩や職人さんなどに親身になって助けていただいたことがとてもありがたかったです」

一方、Hの下で空調設備関連の施工管理を担っていたMも、現場の施工品質確認や関係者との工程確認、必要書類の作成に奔走した。

「現場を進めていく上で、協力会社や関係者とのコミュニケーションは欠かせません。現場はとても広く、口頭では正確な情報を共有することが難しかったので、ビジネスチャットや図面・現場管理アプリなどを活用し、スムーズな情報共有を実践していきました。本当にたくさんの人とかかわり、協力しながら建物はつくられているのだなと気づかされましたね」

Chapter 04

タイトな工期で仕様変更も多かった今プロジェクト。数々の現場を経験してきたFやHでも、今までに経験のない苦労の連続だった。

「どんな工事にも電気が必要なのですが、仕様が決まらない中で進めていかなければならない状況も多くあり、空調管部門のメンバーにはよく作業工程を調整してもらいました。お互いの協力が不可欠な現場でした」とFは話す。またHも、

「実はスタジアムのこだわりの一つである川をイメージした照明は、工事途中で変更になった仕様なんです。決まっていた配管の高さや位置なども一から設計し直し、資材の変更をかけて急いで準備しました。工期は決まっているので、こういった変更があっても遅らせるわけにはいきません。中電工メンバー、各協力会社とみんなで粘り強く調整し協力し合って完成させた感慨深いスタジアムです」

久々に降り立ったスタジアムを見ると、大変だった当時を思い出し、胸に熱いものが込み上げる。達成感というよりも、終わった瞬間は解放感のほうが強かったかもしれない、とみんなが言う。しかし、このプロジェクトを経て多くのことを得たのは間違いない。

「ホームスタジアムであるサンフレッチェ広島の社長から感謝の言葉をいただいたときはやはりうれしかったですし、広島のランドマークとなるスタジアムに携われたことはメンバーにとって大きな経験となりました。今後の中電工にとってもかけがえのない財産となるでしょう」

メディアなどの関心も高い案件だっただけに、これまでにないプレッシャーがのしかかった「エディオンピースウイング広島」の建設。しかし、無事に引き渡しを迎えた今、プロジェクトメンバーが一回りも二回りも成長したことは紛れもない事実だ。

ピッチやチームベンチでは、見学ツアーに参加した子どもたちが記念撮影に興じている。スタジアムの内側には夕暮れの光が差し込み、建物の美しい造形が際立っている。見学ツアーが終われば、いよいよリーグ優勝を競う天王山の試合が開始だ。

「やはり達成感と感動、ですね」と、リーダーとして現場をまとめたFは、誇らしげにスタジアムを眺めた。